Sabrina Calzia è nata ad Imperia nel 1971, e nel 1995 si è laureata in Ingegneria Civile al Politecnico di Milano. Sposata e mamma di due bambini, ora vive a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Ha ottenuto parecchie menzioni d’onore in concorsi letterari per brevi racconti, ed è presente con alcuni suoi componimenti in diverse antologie poetiche. Nell’aprile del 2009 ha pubblicato il suo primo libro, “La metà di credere” (romanzo breve) con Zerounoundici Edizioni.

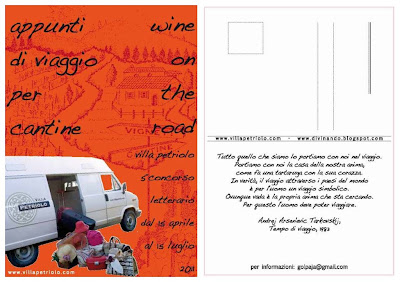

Con il racconto "Diario di un ritorno", Sabrina ha partecipato al concorso letterario di Villa Petriolo 2011 "Wine on the road".

Racconto “DIARIO DI UN RITORNO (Storia di Principi e di Re... tra i vini!)” di Sabrina Calzia

Ora tace, la pioggia.

E l’auto è una barca a vela, che solca morbida una strada lucida, d’argento.

Con lei scivolo anch’io, sull’asfalto, sospinto da un vento amico, che nell’opale del cielo muove nuvole d’oro e scarlatte. E mentre scivolo mi rivedo, solo in casa. Era stamattina.

Eccomi. Che apro la porta col Brunello in mano, lo infilo sotto il braccio, firmo. Bene, la mano è sicura, prendo la busta e ringrazio il postino, saluto, non lo guardo. E mi ritrovo di fronte alla porta già chiusa, la busta già aperta, la lettera in mano.

Un sorso, poi mi siedo.

E subito gli occhi giù, cadono sulle righe, sfidati e sconfitti dall’ansia di capire, ma ecco che i contorni mi sfuggono, l’iride si distrae e gira in tondo, arrivo alla fine, ricomincio.

Piena in tumulto, la mente si rovescia su un’ansa ripida, ed è un saliscendi su sassi tondi e viscidi; lo sguardo s’inceppa ma subito riparte, scende più svelto e agile di prima. Allora giù a rincorrerlo, i pensieri, briciole striminzite al cospetto del fiume, gambe smilze che in un minuto son già stanche, eppure corrono anche loro, branco impazzito che insegue qualcosa e non sa cosa; perché il secondo segue il primo, il terzo va dietro al secondo, il quarto vuol raggiungere il terzo e così fino all’ultimo. Solo che il primo, quello che ha dato il via all’incursione, certo distratto da tanta baraonda, ormai non lo sa più perché ha iniziato a correre, e adesso crede si tratti di una fuga. E fugge.

Una mano è sul volante, l’altra al finestrino.

Mentre guido il mio sguardo vola, e planando s’incolla a fiocchi di vapore erranti, che s’allungano e s’inseguono, e mi ritrovo a imitare la loro corsa. Via da uno spicchio di sole, ferito, dietro colline di querce rosse e pini.

Naviga serena, la mia vela. Finché la sera spegne il vento, stanca, e accende un gelo tetro e pallido, che sbadiglia tra filari di vite già spogli, castagni, noccioli.

E un mare d’alghe mi risucchia e incatena, con tentacoli grigi che nuotano lenti in un cielo denso e cupo. Lattescente.

Un tempo amavo la nebbia.

La foschia di ottobre odorava di grappoli maturi, e la raccolta dell’uva era per me un momento speciale. L’attendevo tutto l’anno. Ché a ogni stagione papà, per vendemmiare, s’affidava alle indicazioni che io, come un sacerdote che interpelli gli oracoli, sapevo dargli in base al grado Babo riferito dal mio buon mostimetro.

Gran privilegio, per un bimbo di otto anni! Conquistato con poco: qualche nozione di enologia propinata, oltre che a me, a quattro indigeni vinificatori già anzianotti, che sacrificando a malincuore ben sette serate di scala quaranta e sigari in osteria, si erano immolati ad accogliere un luminare eccelso, tutto impomatato e incravattato, arrivato apposta da Cuneo a sostenere la cultura del vino.

“Il vino nasce prima di tutto in vigna, e poi in cantina” recitava mio padre alla fine di ogni vendemmia. Dopo che l’uva era stata pigiata e diraspata, e in cantina il mosto aveva già intrapreso il viaggio per diventare vino.

Mi cingeva le spalle, fiero, col calice alto verso i commensali, fratelli zii e cugini di ogni sorta, accorsi come ogni anno a prestare una mano nella titanica impresa dell’uva. Che dopo tutta la fatica, e la seccatura del mio puntuale controllo perché non sciupassero i grappoli e perché scartassero quelli poco sani, dovevano pure sorbirsi le sue interminabili orazioni. Sul come negli anni in azienda la produzione fosse aumentata e migliorata, e sul come e perché noi tre, un padre e due figli, nella nuova vigna avessimo curato persino l’esposizione e l’orientamento dei filari, per ottenere la perfezione del vino.

La svinatura, a novembre, era l’epilogo del mio trionfo.

La cantina restava il regno incontrastato di papà e di Arrigo, il principino. E io, che malgrado il mio impegno non riuscivo a essere un eletto, cercavo rifugio nei miei libri.

Leggere è sempre stata la mia passione.

Da bambino rubavo Famiglia Cristiana in Chiesa, uno ogni domenica.

Per simulare un obolo scuotevo la cassetta delle offerte, e intanto premevo il pulsante sotto al banchetto votivo e accendevo due o tre finte candele.

Da piccolo ero già miope, ma nessuno in casa si accorgeva del mio difetto. Forse perché, mamma lo diceva sempre, già allora ero tutto un disagio. Avevo fame o avevo sete, mi annoiavo o ero stanco, un po’ ero irrequieto e zompettavo dappertutto e un po’ mi mettevo in un angolo per ore e me ne stavo lì, fermo e zitto, imbambolato dai miei pensieri già tanto profondi.

Un disagio in più era cosa di poco conto.

E poiché per natura parlavo poco, e in casa nessuno si degnava di filarmi o di interessarsi al perché dei miei modi scontrosi e taciturni, io coi miei occhi mi arrangiavo come potevo, e leggere era una delle poche cose che mi riusciva bene.

Mi bastava spiaccicarmi una pagina a un dito dal naso, e subito dai trafiletti odorosi d’inchiostro le parole curiose facevano capolino, una dopo l’altra saltavano fuori dal foglio, si mettevano in fila a formare frasi e interi discorsi. Quelli che con me nessuno aveva voglia di fare, e allora io me li prendevo lì, nel mio giornale in prestito. Li rubavo alle pagine, li chiudevo a chiave in testa.

Erano i miei tesori.

Quando ormeggio la vela sul viale è già notte, buio pesto.

Scorgo una luce in casa, in fondo al sentiero; ma è un miraggio tiepido che non mi scalda cuore.

Fermo il motore, nel silenzio rammento la mia amica sul sedile di dietro, rimasta sola tutto il tempo, poverina.

La invito a venirmi accanto e me la ritrovo tra le mani, il collo proteso verso le mie labbra, pronta a confortarmi col suo dolce nettare.

È una bottiglia di Chianti Classico, mi dico è un pensiero perfetto, per Arrigo. Non potevo mica venire a mani vuote!

E mentre, bottiglia in mano, mi compiaccio del gesto generoso... la osservo bene, la soppeso.

Vetro opaco. Etichetta sbiadita. Sentori di muffa e culatello.

Ma certo, è odor di cantina!

Non cantina, TUGURIO, direbbe papà... Eh sì proprio un tugurio, farebbe eco Arrigo!

Che dire poi dell’anno? Tre lustri non son pochi!

E il buon Arrigo insegna: al Chianti invecchiar non giova.

Ché nel tempo, in razze miste, la mescolanza si scompone. E la sinfonia dei vitigni stecca, l’equilibrio si fa dissonanza!

Me misero, tapino. Signor Principe, che errore!

Allora via il tappo, subito. Senz’altro indugio, lesto mi appresto a lavar la mia coscienza silenziosa.

Che sia anche il mio destino, questo del buon vinello? Se amabile e sincero, quand’ero un giovinetto, adesso che son vecchio... ho perso l’armonia?

E allora a suon di assaggi, goccetti e sorsettini, finisce nel mio stomaco tutto il pregiato succo... Che a me par sempre tosto, pur disarmonico e scomposto!

Infine il cuore è caldo, mi avvio.

In trenta secondi si spengono anche i fari, e nell’oscurità le mie gambe s’intrecciano, le braccia annaspano a cercar qualcosa, ma nulla, una breve piroetta e cado, mi ribalto a faccia in giù, penso che fortuna aver preso l’anestetico, un po’ a fatica mi rialzo, mi scrollo di dosso la polvere, ora son come nuovo, riprendo la marcia a buon passo, e camminando mi scopro in faccia un sorriso ebete, da ubriaco perso, lo stesso che avevo quella sera, ricordo, la sera che partendo, a suon di calci e badilate, ho sradicato l’ultimo lampione...

Eccomi Arrigo bello

lo vedi, son tornato!

Il Babbo ci ha lasciati

dicevi nella lettera:

torna con me all’azienda

all’uve, alla cantina!

E al tuo richiamo corro?

Subito, come un caprone!

Sarà senz’altro colpa

del vino a colazione.

Ma presto rinsavito

or subito m’arresto

coi piedi ben per terra

alla stregua di un lampione;

ché tu caro Arrighino

sì puro onesto e vecchio

non sembri certo un Chianti

piuttosto un buon Nebbiolo

ciò ch’io, ormai cresciuto

da tempo già non bramo!

Or quindi giro i tacchi

addio casa d’un tempo

io canto rido e ballo

per quanto son contento.

Ritorno al bel tugurio

mio regno incontrastato

dove con ragni e polveri

lieviti muffe odori

insieme a bei formaggi,

salami e culatelli

di maturare, schietti,

in fiaschi e bordolesi

Chianti e Brunello aspettano

senza parerne offesi...

Nessun commento:

Posta un commento